A la faveur du droit à la formation continue, j’ai suivi une série de stages au Mémorial de la Shoah, au MAHJ (Musée d’Art et d’Histoire du Judaisme) et au Musée du Quai Branly. Les thématiques explorées m’intéressaient – la mémoire, la spoliation et la restitution d’oeuvres d’art – et surtout, en tant qu’enseignante, j’avais envie de me replonger dans cette période sombre de l’histoire française.

Cela fait plusieurs années que je me demande pourquoi, malgré la création d’événements comme le Mois de la Mémoire (généralement en mai) ou La Journée du Souvenir des Victimes de la déportation (en avril), et l’incitation des gouvernements successifs à traiter ces questions en classe, nos élèves semblent de moins en moins connaître ce qui s’est produit pendant l’occupation allemande de la France.

Enfant, puis adolescente et lycéenne, j’ai le souvenir d’avoir lu et étudié quasiment chaque année des extraits ou des romans entiers sur le sort des familles juives arrêtées puis déportées. Le journal d’Anne Frank bien sûr, mais aussi, à l’école primaire, Un sac de billes de Joseph Joffo, Mon ami Frédéric de Hans Peter Richter, ou plus tard au collège L’ami retrouvé de Fred Uhlman, et en première littéraire, Le jardin des Finzi Contini de Giorgio Bassani.

Toute cette éducation historique par la littérature semble aujourd’hui avoir disparu… en tout cas dans les différents établissements où j’ai enseigné ces 15 dernières années. Pourtant, cela permettait au jeune lecteur et citoyen en devenir de s’identifier aux héros victimisés et ainsi, il développait son empathie pour les victimes de l’antisémitisme tout en prenant conscience de l’abjection et de la violence de l’expérience concentrationnaire.

Bref, ces livres et les cours qui y étaient associés m’ont profondément marquée. Pour l’évocation du totalitarisme, M. Chaveroche, professeur d’Histoire-Géographie, nous avait fait lire en 3e – très ambitieux selon nos critères actuels ! – Le zéro et l’infini, d’Arthur Koestler, l’une de mes premières claques littéraires, depuis devenu l’un de mes livres de chevet.

Au mémorial de la Shoah, j’ai reçu une nouvelle « claque. » Cette fois-ci visuelle, quand je me suis retrouvée quasiment seule dans l’une des petites pièces qui abrite actuellement l’exposition des dessins – et peintures – de David Olère.

Voici mon compte-rendu.

Au premier étage du Mémorial de la Shoah à Paris, dans une petite pièce à l’éclairage tamisé, sont exposées jusqu’au jeudi 26 juin 2025 une trentaine d’œuvres de l’artiste David Olère, membre d’un Sonderkommando et survivant de la Shoah.

C’est un témoignage rare car peu de juifs chargés par les nazis de faire fonctionner fours crématoires et chambres à gaz ont survécu.

Né le 19 janvier 1902 à Varsovie, David Olère est un artiste polonais naturalisé français en 1937, puis déchu de sa nationalité après la promulgation des premières lois sur le statut des juifs en octobre 1940. Arrêté le 20 février 1943, il est interné à Drancy puis déporté vers Auschwitz le 2 mars. Là-bas, il se fait remarquer par les SS pour ses talents d’illustrateur. Ils lui dictent de nombreuses lettres qu’il embellit avec ses dessins. Ayant travaillé dans l’industrie du cinéma, auprès d’Ernst Lubitsch en Allemagne, et à la Paramount en France, il parle plusieurs langues (dont l’anglais, l’allemand, le russe et le polonais) et sert de traducteur aux allemands qui lui demandent aussi d’écouter les retransmissions de la BBC.

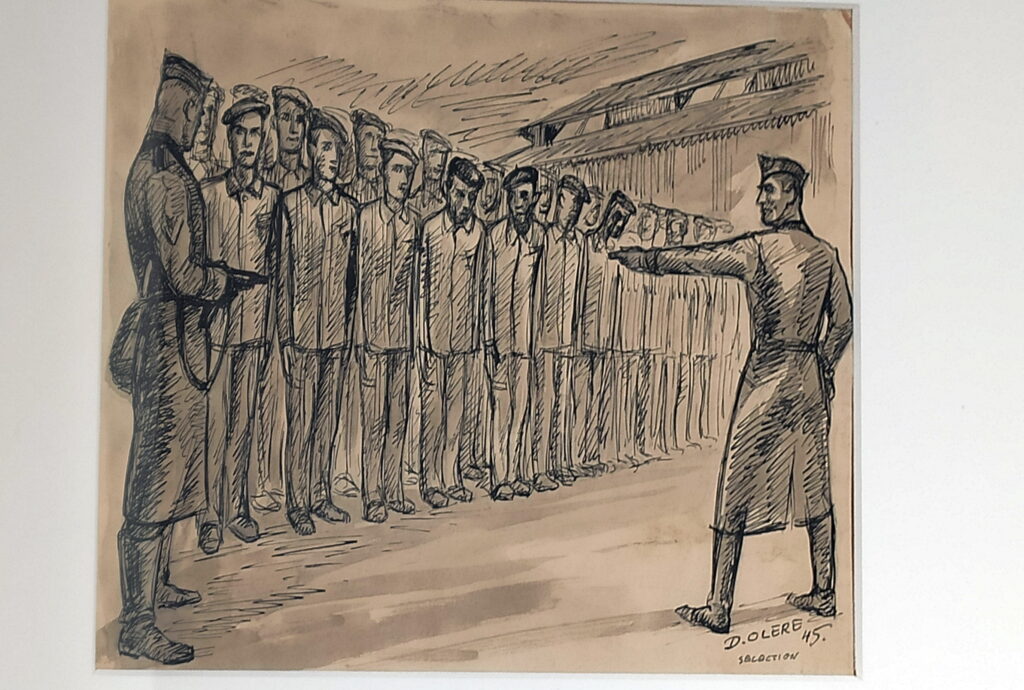

Les déportés opérant au sein des Sonderkommandos sont sélectionnés par les SS soit par pur sadisme et arbitraire, soit pour leurs aptitudes supposées.

Les coiffeurs rasent le corps des codétenus, des médecins comme Miklos Nyisli pratiquent des autopsies, les dentistes prélèvent les dents en or avant crémation des dépouilles. Ces travailleurs sont donc témoins des différentes facettes de l’abomination nazie : perversité des mécanismes de triage déshumanisants, spoliation des biens juifs jusque dans l’intimité des corps, mise à mort systématique des individus jugés faibles et inutiles.

Auxiliaires forcés d’une entreprise d’anéantissement d’un Peuple aux multiples nationalités (à Auschwitz, juifs hongrois côtoient juifs roumains, grecs, italiens, polonais…), les hommes des Sonderkommandos doivent supporter de voir femmes, enfants, malades et vieillards considérés inaptes, mourir avant eux, tout en sachant que leur tour viendra assez vite.

Au plus près de la machine génocidaire nazie, des membres de Sonderkommando tentent de garder trace des horreurs infligées aux déportés. Si David Olère se met à dessiner et peindre son expérience intime des camps après sa libération en 1945, Zalmen Gradowski, dont toute la famille a été gazée à son arrivée à Birkenau, ne cesse d’écrire sur des papiers et rouleaux qu’il réussit à enterrer à la manière d’une capsule temporelle, pour que le monde entier, un jour sache.

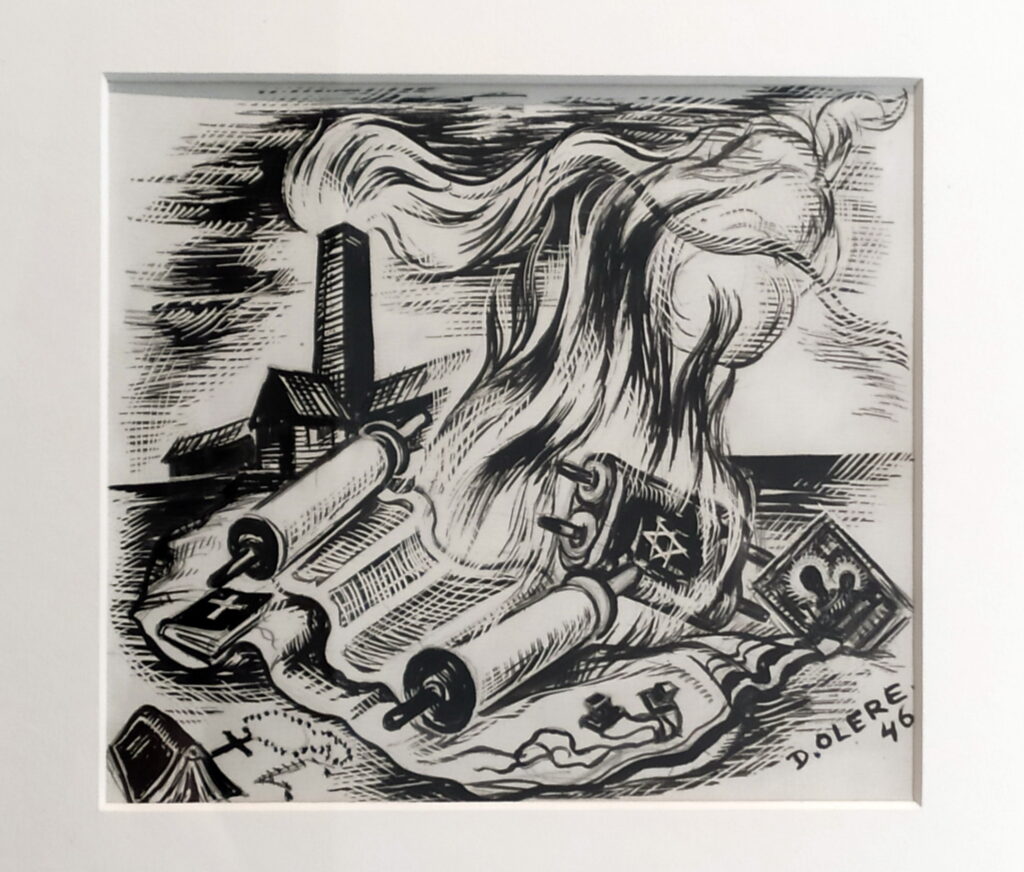

Les écrits de Gradowski (Au cœur de l’enfer, publié aux éditions Textuel), mais aussi ceux de Leib Langfus et de Zalmen Lewental, connus sous le nom de manuscrits sous la cendre, participent de cette même lutte contre l’oubli et l’anéantissement : anéantissement des corps juifs mais aussi d’une langue, le yiddish, né dans la vallée du Rhin au 9ième siècle, et voué à disparaître avec l’assassinat d’une majorité de juifs allemands et d’Europe de l’est.

Dans sa préface, Gradowski écrivait :

« Il se peut que les lignes que j’écris seront le seul témoignage de ma vie. Mais je serai heureux si mon récit te parvient, à toi, citoyen libre du monde (…) Je t’adresse une prière personnelle, cher toi, qui trouveras et imprimeras ces écrits : renseigne-toi à l’adresse indiquée pour savoir qui je suis. Demande à ma famille la photographie des miens et la mienne, avec ma femme. Inclus-les dans le livre, comme il te semblera bon. Ainsi voudrais-je rendre immortels leurs chers noms pour lesquels je ne peux verser même une seule larme maintenant. Car je vis dans l’enfer de la mort et je suis incapable d’évaluer comme il faut l’immensité de ma perte. Moi-même je suis aussi condamné à mort. Un mort peut-il pleurer ses morts ? Mais toi, étranger, citoyen « libre » du monde, je te prie de laisser couler une larme pour eux quand tu verras leurs photographies. Je leur dédie tous mes écrits – cela est ma larme, mon soupir pour ma famille et mon peuple. »

Pour Gradowski, à la révolte intérieure de l’esprit, succède la révolte tout court, par les armes et l’affrontement physique : le 7 octobre 1944, avec d’autres juifs du Sonderkommando, il incendie le Krematorium IV. Le soulèvement auquel participe Gradowski devient, après celui de Treblinka (2 août 1943) et celui de Sobibor (14 octobre 1943), le symbole de la résistance des déportés juifs au sein des camps. Gradowski mourra fusillé mais libre.

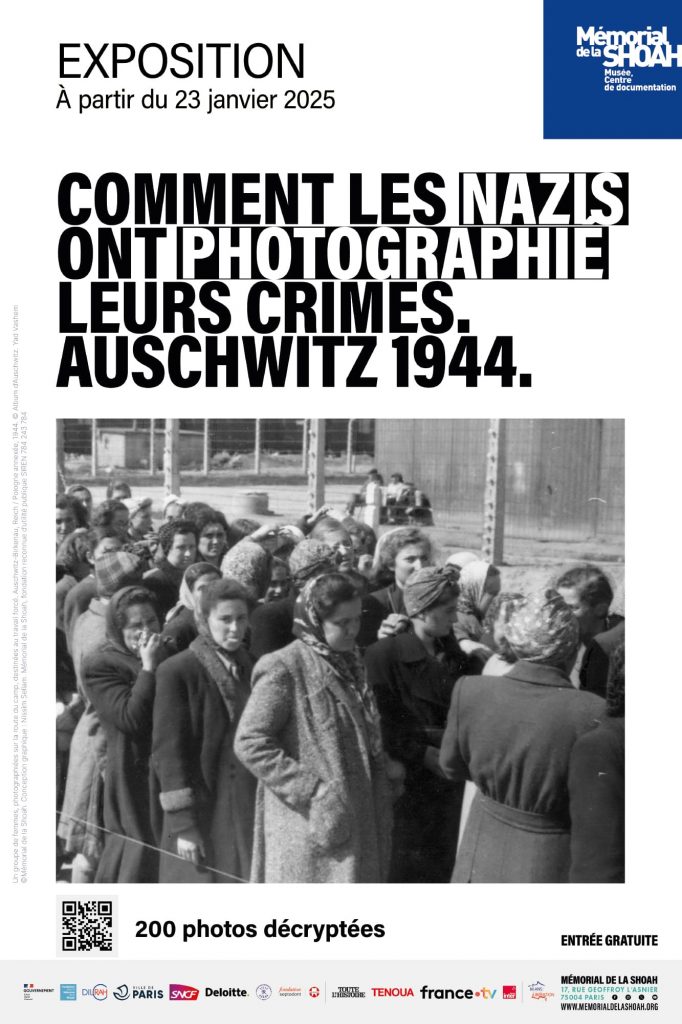

Témoigner de cette vie en sursis aux portes de l’enfer – matérialisé par les fumées des crématoires et les corps en décomposition des fosses – c’est ce qu’a fait David Olère de 1945 à 1949 pour exorciser les démons qui le hantaient. Après une exposition en 2005, le Mémorial de la Shoah rend de nouveau hommage à David Olère à l’occasion du 80e anniversaire de la découverte du camp d’Auschwitz- Birkenau le 27 janvier 1945 par l’Armée rouge.

Les œuvres de David Olère conservées par le Mémorial de la Shoah sont présentées comme un itinéraire à travers l’expérience concentrationnaire : de la descente du train aux baraquements, puis à la chambre à gaz et enfin aux fours ou fosses communes.

Les critiques d’art et historiens ont souligné l’incroyable mémoire visuelle d’Olère dont certaines œuvres ont permis de mieux identifier des lieux et bâtiments au sein du complexe d’Auschwitz-Birkenau. Olère montre les processus de sélection, à la descente du train, puis juste avant la chambre à gaz.

Au début de l’exposition, les corps saisis par le crayon de David Olère sont presque toujours en mouvement.

Dans Pour brûler leurs sœurs et frères (1945), les déportés brandissent leurs haches pour débiter du bois. En arrière-plan, trois hommes portent un tronc d’arbre sans vie qui préfigure les corps morts et nus qu’ils amèneront bientôt au crématoire. Le cadre pourrait être champêtre, au milieu de la forêt mais le camp n’est pas loin.

Les femmes sont aussi en mouvement. Mais elles, à la différence des hommes, n’ont pas de travail assigné. Les inaptes au travail, huile sur toile, montre deux femmes et quatre enfants qui marchent, sous la fumée des crémations en cours. Ces dernières dessinent des volutes qui prennent la forme de l’acronyme SS. Le plus jeune des garçons tient dans sa main une poupée, vue de dos, qui semble désarticulée et dont on ne distingue pas le visage. Les bouches des membres de la famille sont toutes béantes d’effroi, à l’exception de celle du bébé, fermée, comme s’il était déjà mort, et de celle de la grand-mère, résignée. Un cadavre, peut-être celui du père, flotte au-dessus des deux femmes, un bras squelettique les entourant, en guise de protection – vaine – tant l’issue ne fait aucun doute.

La violence, omniprésente dans les tableaux, est à contraster avec les clichés des camps pris par les hauts dignitaires nazis : ces derniers sont présentés dans une autre exposition en cours au Mémorial de la Shoah, intitulée Comment les nazis ont photographié leurs crimes. Auschwitz 1944. Les photographies mettent l’accent sur l’efficacité et l’organisation légendaires allemandes. Elles ont aussi pour objectif de désinformer quant aux objectifs de la solution finale en gommant ou invisibilisant toute trace de violence physique, sexuelle, morale et spirituelle.

Témoin oculaire de la solution finale, Olère dépeint les subterfuges utilisés par les nazis pour cacher au monde le génocide en cours. Il dessine avec moult détails les fours crématoires : les hauts fourneaux rugissant tels des dragons dominent les déportés et autres travailleurs représentés.

Mais, surtout, par certaines incises, en apparence insignifiantes, l’artiste révèle ce qui devait rester caché, comme ce faux véhicule de la croix rouge qui transporte les boîtes de Zyklon, utilisé dans les chambres à gaz. Olère identifie aussi nommément des officiers SS, tels que Johann Gorges, décédé avant d’avoir pu être jugé en 1971, dans Le soldat SS Gorges torturant un prisonnier.

Les entreprises qui ont collaboré avec les nazis sont aussi citées : la mention Topf peut ainsi être lue en bas d’un four crématoire, du nom de la société qui fournit la majeure partie des fours aux camps d’extermination. La dimension documentaire est également manifeste dans Ils ont essayé de s’échapper (1946) où il montre le sort réservé aux évadés qui sont repris : la pendaison.

Dans 24 décembre 1944. Liquidation de la quarantaine de femmes (1946), il dessine un camion qui décharge un amoncellement de corps de femmes aux crânes rasés, nues : le motif de l’engloutissement sera repris en 1947 dans Heil. 3 camions avec les ordures terroristes. D’autres suivront où deux SS font le salut nazi au-dessus d’un amas de corps d’enfants assassinés. Au plus fort de l’extermination des Juifs Hongrois, jusqu’à 20 000 êtres humains sont assassinés par jour. La capacité des fours n’étant pas suffisante, les fosses sont alors utilisées comme lieu de crémation voire d’extermination directe, notamment pour les enfants hongrois.

David Olère n’hésite donc pas à montrer l’abjection du crime nazi dans toute son horreur et son hypocrisie. Les bras des officiers sont quasi toujours levés, matraques à la main, comme dans Vers la mort, où la haie de SS est prête à frapper les visages et les corps des femmes et enfants qui s’avancent vers une mort certaine. Aux gestes d’affection et de réconfort des déportés juifs qui tiennent par la main ou serrent près d’eux des enfants sanglotant répondent des gardes à vous figés dans des rictus sordides ou pervers. Les armes sont braquées vers ces files d’anonymes sans défense.

La composition des œuvres contribue à souligner l’impuissance des déportés. C’est un homme à genoux qui se trouve au premier plan, au plein milieu de Ramassage de nourriture et de médicaments aux pieds d’un soldat SS. Enserré par deux bottes surdimensionnées, le visage exprime la peur et l’urgence. On voit son matricule, et à terre, une boîte d’aspirines, un biberon et une tétine.

Ramassage de nourriture et de médicaments aux pieds d’un soldat SS, David Olère, 1947.

© Mémorial de la Shoah, Paris.

Dans Jusqu’au dernier souffle (1945), un SS se tient debout sur le corps d’un déporté. Une botte repose sur le cou de l’homme tandis que l’autre appuie sur le thorax. Le SS pèse de tout son poids sur sa victime, son arme est enfoncée dans le bas-ventre de la dépouille qui, bouche ouverte, semble exhaler un ultime soupir.

Dans l’œuvre picturale de David Olère, les éléments de spiritualité juive côtoient les symboles chrétiens. En exterminant les juifs, les nazis se rendent coupables de crimes contre l’humanité. Ils enlèvent tout espoir en l’homme et participent à l’avènement d’une société démoniaque. Les flammes qui lèchent et détruisent un rouleau de Torah dans Extermination du peuple juif attaquent aussi une icône orthodoxe, une Bible et un chapelet. Prions ensemble (1945) montre au sein d’un même baraquement juifs et chrétiens priant alors que l’un des déportés fait le guet.

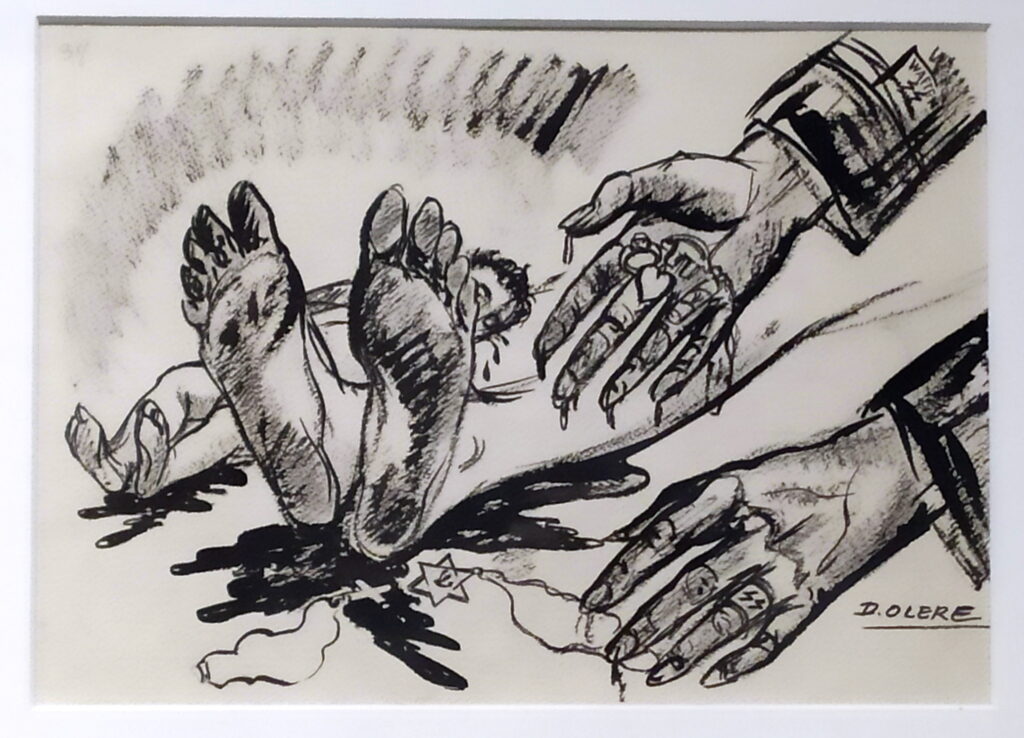

Véritable séjour aux enfers qui voit le double de l’artiste, parfois représenté sous son propre matricule, le n° 106144, entouré de corps émaciés, morts ou brûlés, l’œuvre de David Olère n’en reste pas moins libératrice dans sa volonté de renvoyer le stigmate vers l’oppresseur. Dans L’or et le sang, il détourne le stéréotype du juif avare en dessinant des mains de SS à la fois crochues en ensanglantées. Il rend leur dignité aux femmes dans l’œuvre Dans un vestiaire du crématorium en les représentant de dos ou de profils, en prenant soin de montrer des corps encore beaux et sensuels.

Forcé de quitter Auschwitz en 1945, David Olère marche vers une mort certaine avec plus de 60 000 autres déportés. Après un bref séjour à Mauthausen, il est affecté au travail dans les mines du camp de Melk sur le Danube, mais au plus profond des entrailles de la terre, dans un paysage noir de suie, il trouve encore la force de survivre.

Peut-être bercé par le souvenir de son épouse, Juliette Ventura, qu’il retrouvera, avec son fils, après la guerre en région parisienne. C’est en tout cas un magnifique portrait de femme qui clôt ce parcours dantesque au Mémorial de la Shoah. Intitulé La dernière tétée, on y voit une sublime mère, dénudée, tenter de nourrir son fils sous le regard méchant d’un SS. A la pulsion de mort des fous nazis, David Olère a opposé l’amour, rempart contre le mal.

Sources :

Zalmen Gradowski, Au cœur de l’enfer, Témoignage d’un Sonderkommando d’Auschwitz, Texto, 2019.

David Olère, L’Œil du témoin, Fondation Beate Klarsfeld, Paris, 1989.

David Olère, Alexandre Oler, Witness: Images of Auschwitz, N. Richland Hills, Texas : WestWind Press, 1998.